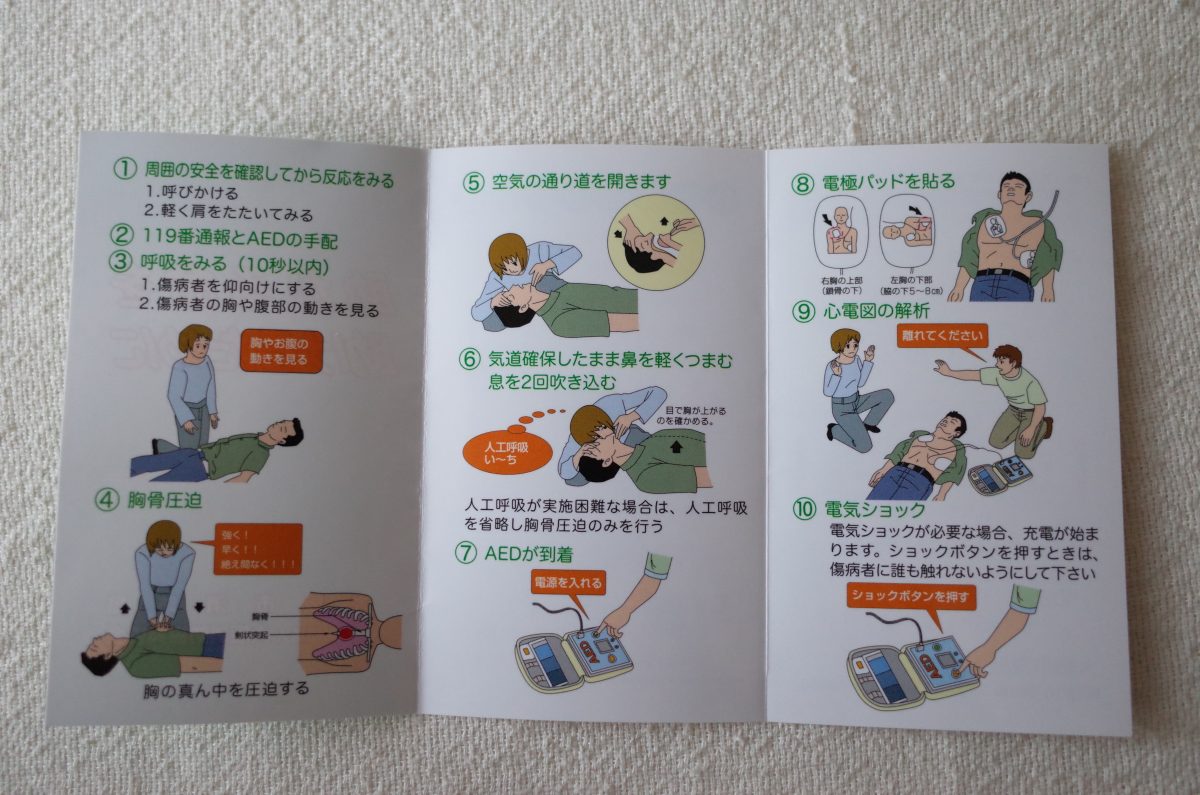

無料で受講できる普通救命講習。阿倍野防災センターで3時間程受講し、胸骨圧迫、AED使用方法など学びました。

大阪市での普通救命講習について

大阪市における普通救命講習については以下のようになっています。

普通救命講習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

Ⅰ. 成人に対する応急手当て

Ⅱ.世人に対する応急手当て、筆記実技試験有り

Ⅲ.乳児・小児に対する応急手当て受講対象者

大阪市内に在住してる方、市内の事業所に勤務してる方、市内の学校に通学してる方、原則中学生以上申し込み方法

Ⅰ・Ⅲは講習会場になってる大阪市内の各消防署もしくは阿倍野防災センターに電話予約し所定用紙で申し込み(申し込み締め切りは受講4日前)

Ⅱは講習会場になっている(一財)大阪消防復興協会に電話予約し、所定用紙で申し込み(申し込み締め切りは受講4日前)受講時間・費用

大阪市:普通救命講習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのご案内 (…>トピックス(お知らせ)>講習会)

Ⅰ・Ⅲは3時間、Ⅱは4時間

費用は無料

講習場所は大阪市立阿倍野防災センター

大阪市立阿倍野防災センターで受講できます。この施設では電話予約を入れる必要があります。

ここでの普通救命講習の受講人数は25名まで。動きやすい服装、筆記用具を持参します。

私が受講したときは、ほぼ満員。大学生くらいの若い人やスポーツ関係の方が多かったように感じました。

講習内容

最初の30分はパワーポイントでの説明(動画含む)。

残りの時間を心肺蘇生方法(胸骨圧迫と人工呼吸)とAEDの実技に充てられていました。

全体で約3時間の内容でした。

実技はグループに分かれての少人数で取り組みます。

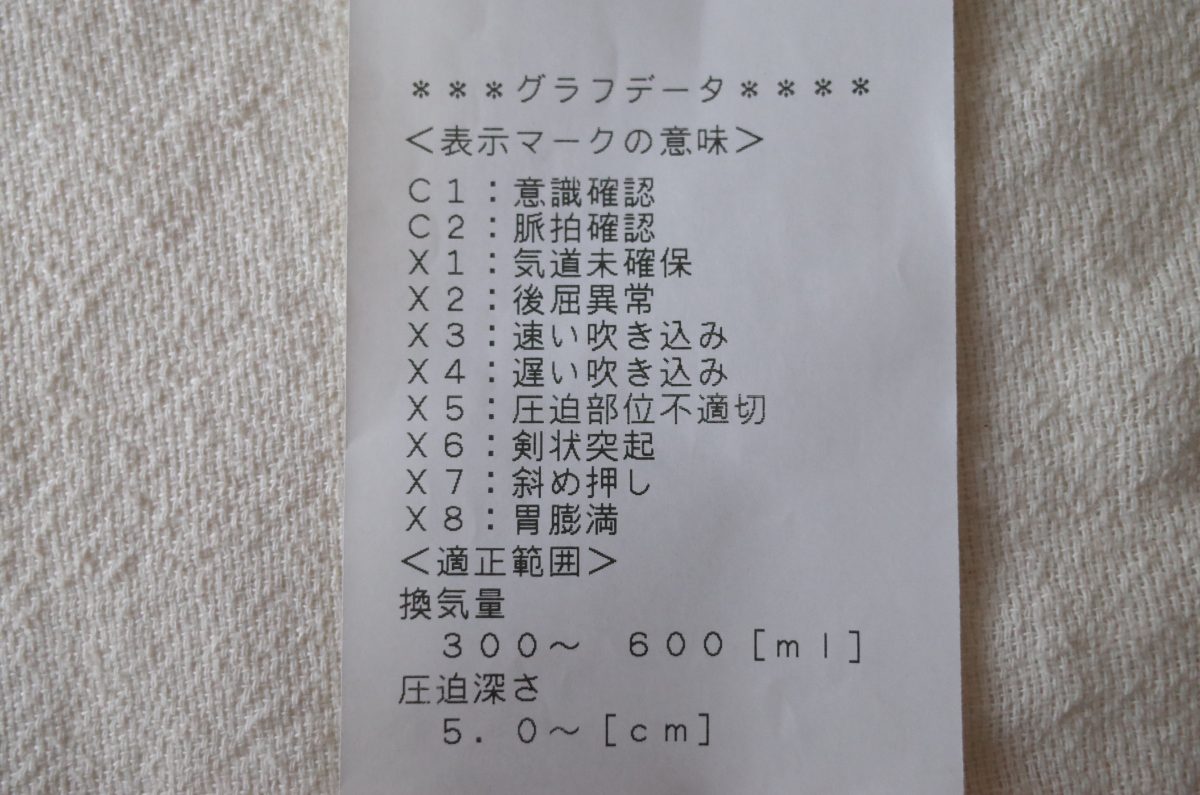

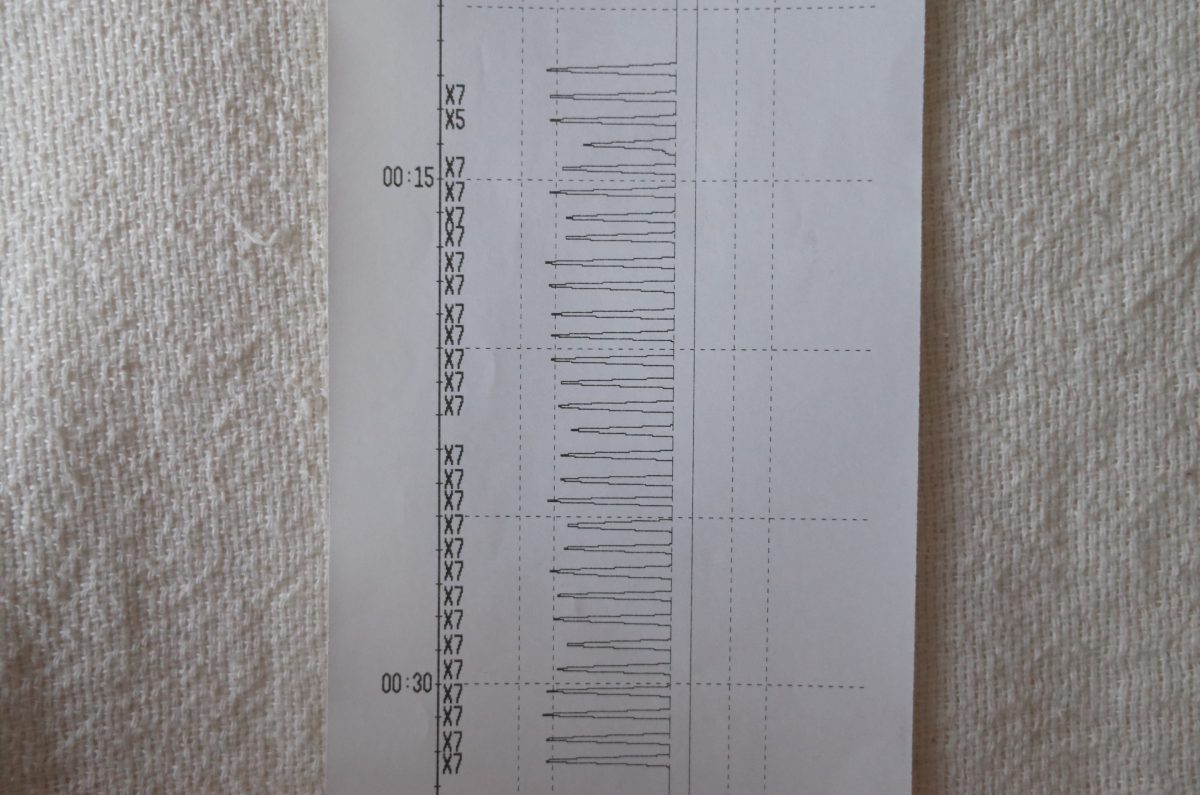

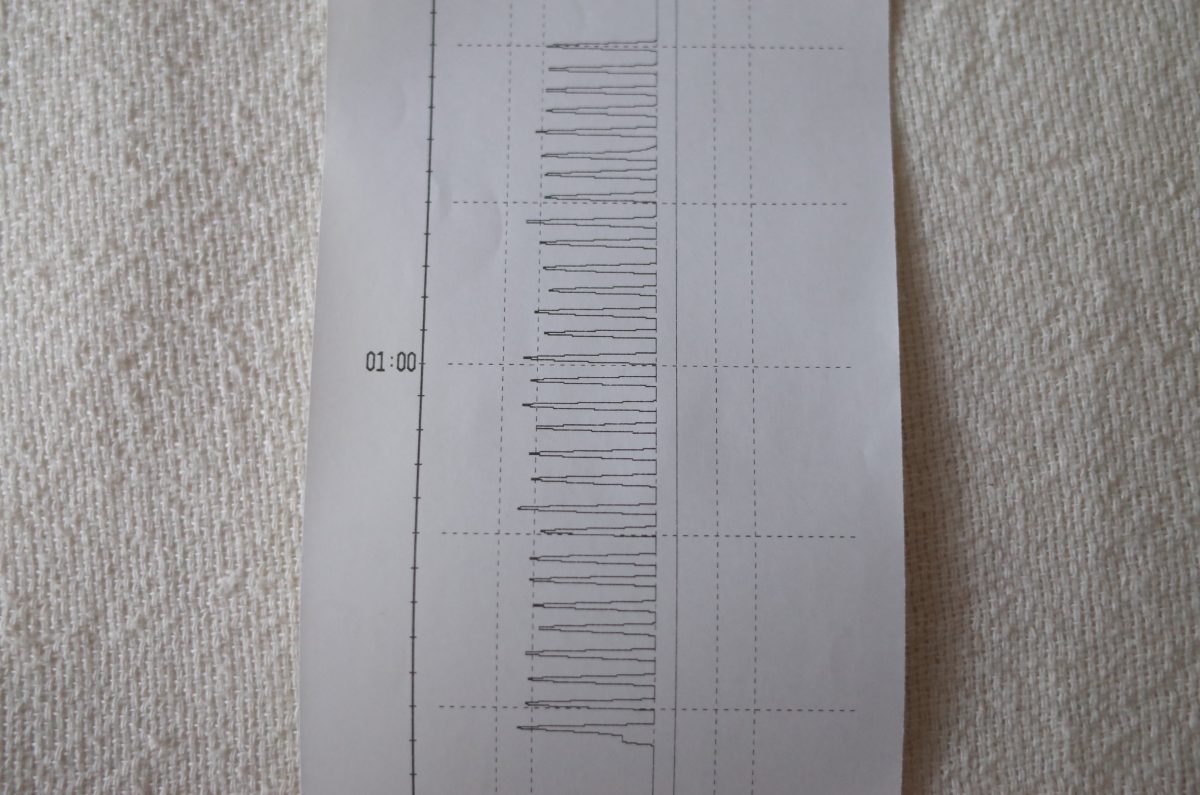

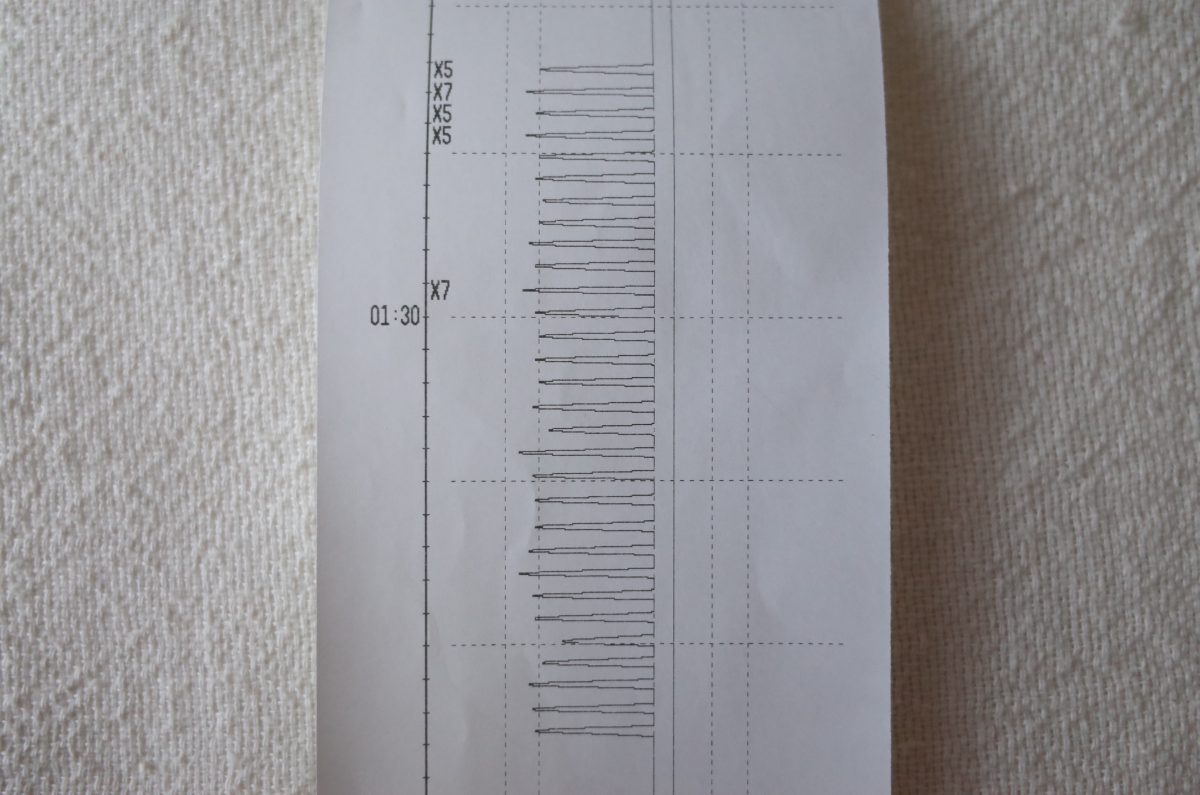

胸骨圧迫の訓練は複数回実践し、一人一人グラフデータの記録を録ります。

実際本当に胸骨圧迫が必要な場面に出くわしたら細かいことは気にする必要はないとの事ですが、やはり事前に訓練を受けてるのと受けてないのとではだいぶ違ってくるだろうな、というのがグラフデータだけでも感じ取れました。

受講して感じたこと

大阪市の普通救命講習は無料で受けることが出来、この普通救命講習Ⅰは胸骨圧迫とAEDの使い方を学べるので受講して本当に良かったです。

ずっと訓練を受けずにいたら、いざという時はやはり躊躇しただろうと思います。一度でも実際に触れてみること本当には大事な事だと痛感しました。

一度でも実際に触れてみて知って欲しいと感じます。